추천 동영상

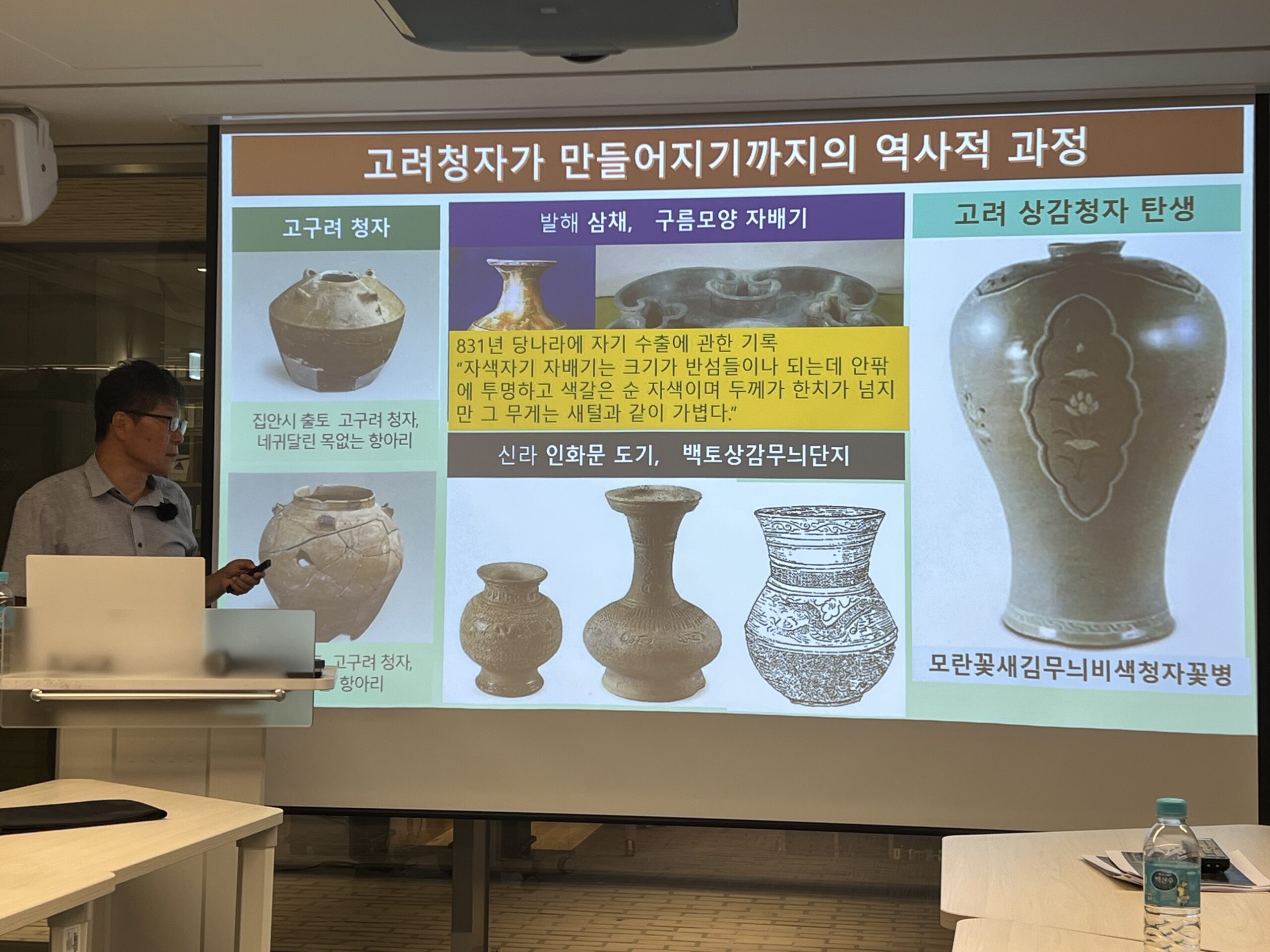

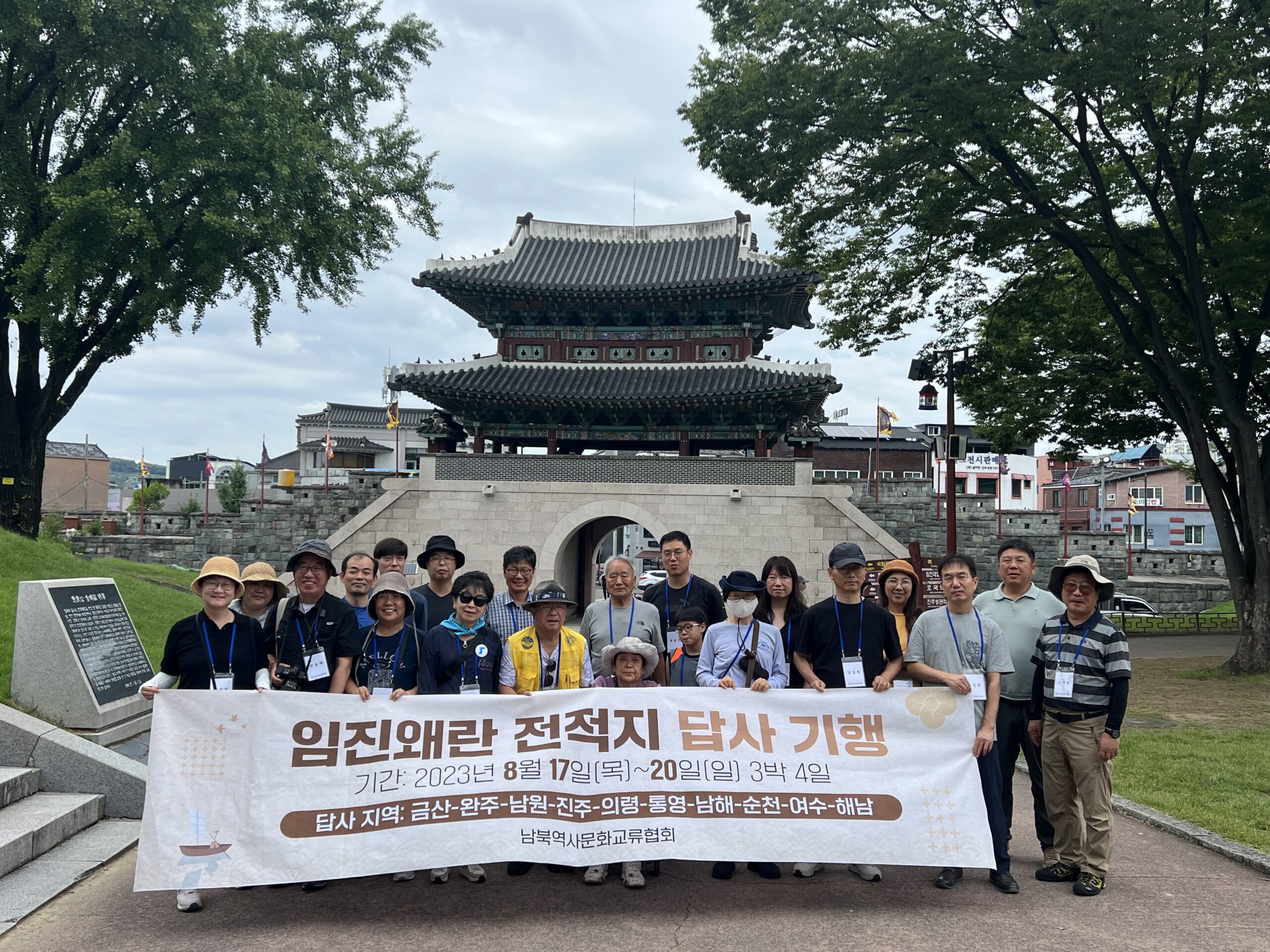

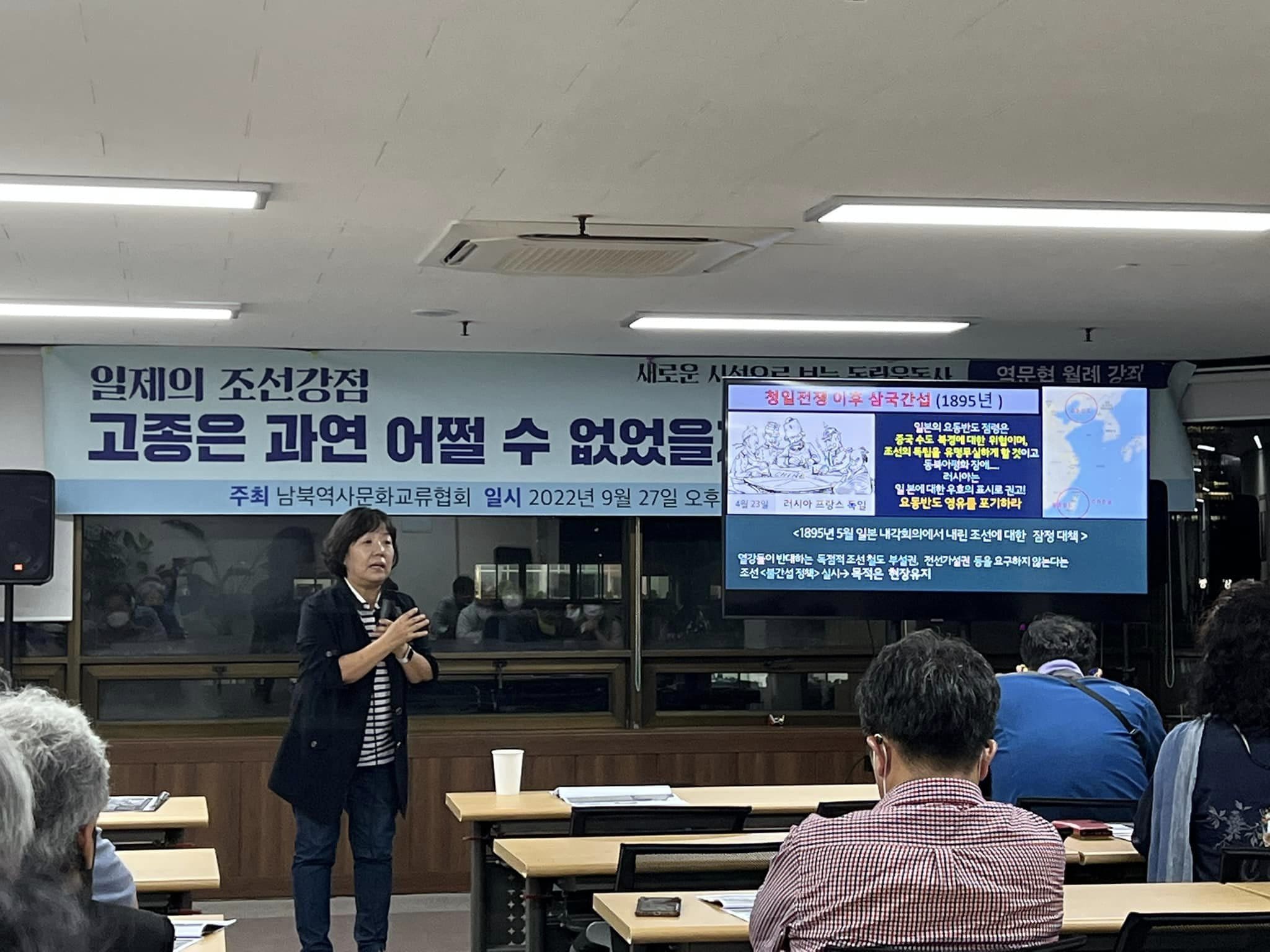

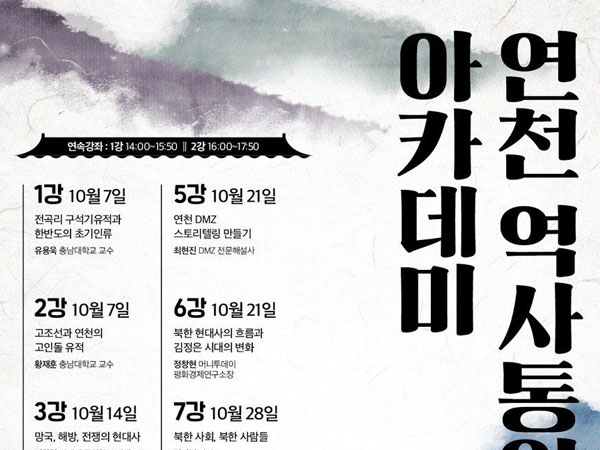

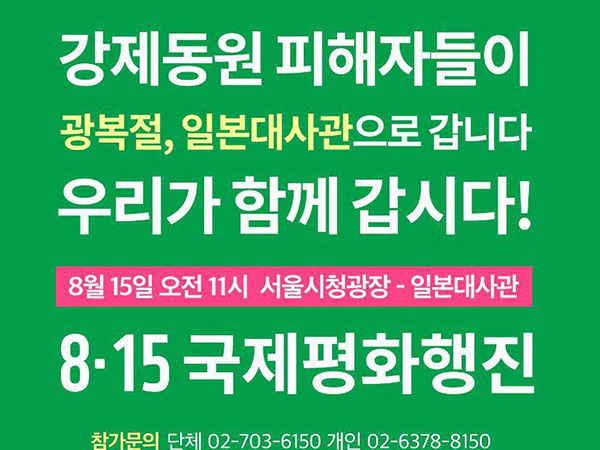

활동소식과 지역지부 소식

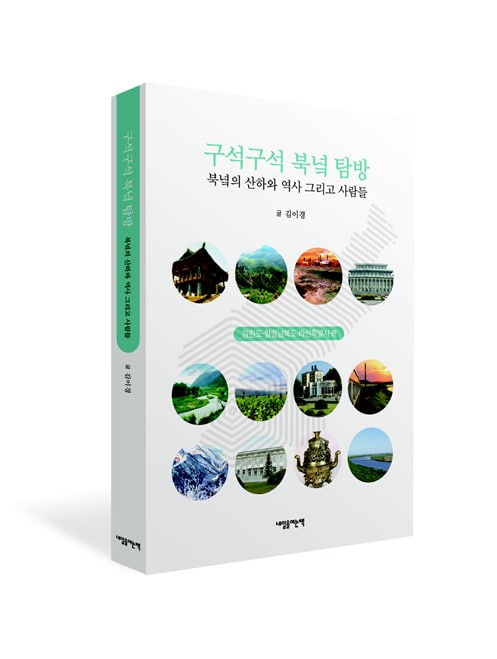

북녘의 다양한 문화관광지 둘러보기

-

[명산] 백두산보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223301331506역문협

-

[명승지] 송암동굴보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223278091762역문협

-

[명승지] 리명수폭포보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223271726159역문협

-

[명승지]신평금강보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223239213271역문협

-

[명산] 묘향산보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223225790199역문협

-

[명승지] 송도원보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223198443096역문협

-

[명승지] 몽금포보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223166669922역문협

-

[명승지] 약산동대보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223144913738역문협

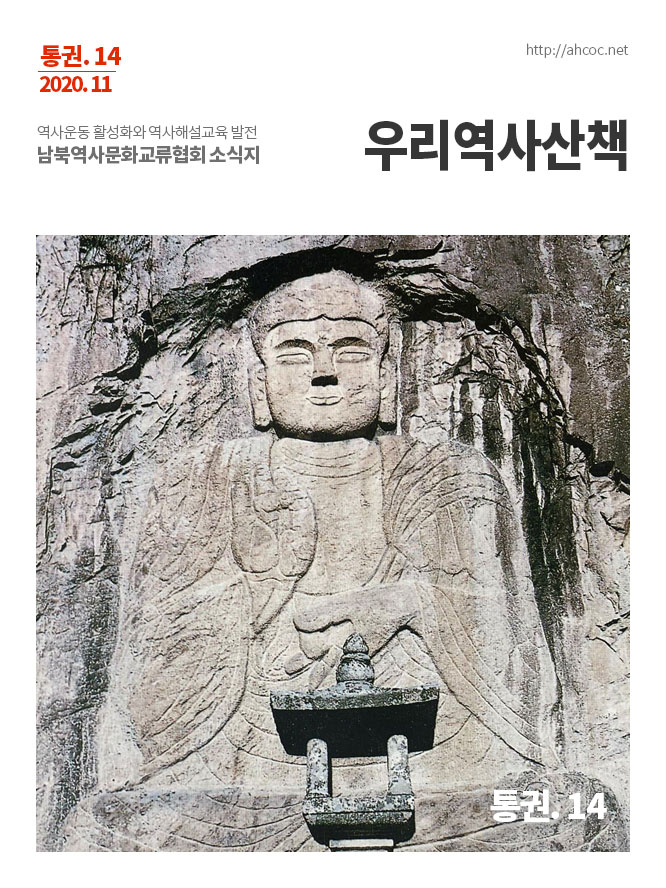

북녘의 역사유적

-

[조선시대] 동명관 터보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223516156277역문협

-

[조선시대] 안국사보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223516042988역문협

-

[고구려/조선시대] 안주성 / 백상루보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223486801279역문협

-

[고구려] 수산리 벽화무덤보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223485872458역문협

-

[고구려] 약수리 벽화무덤보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223463473450역문협

-

[고구려]덕흥리 벽화무덤보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223452592619역문협

-

[고구려] 황룡산성보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223423436742역문협

-

[조선시대] 룡곡서원보러 가기: https://blog.naver.com/ahcoc2018/223383343677역문협

공지사항

역문협

ㆍ

2024.07.26

역문협

ㆍ

2024.07.26

역문협

ㆍ

2024.06.27

역문협

ㆍ

2024.05.29

역문협

ㆍ

2024.05.17

Social Links